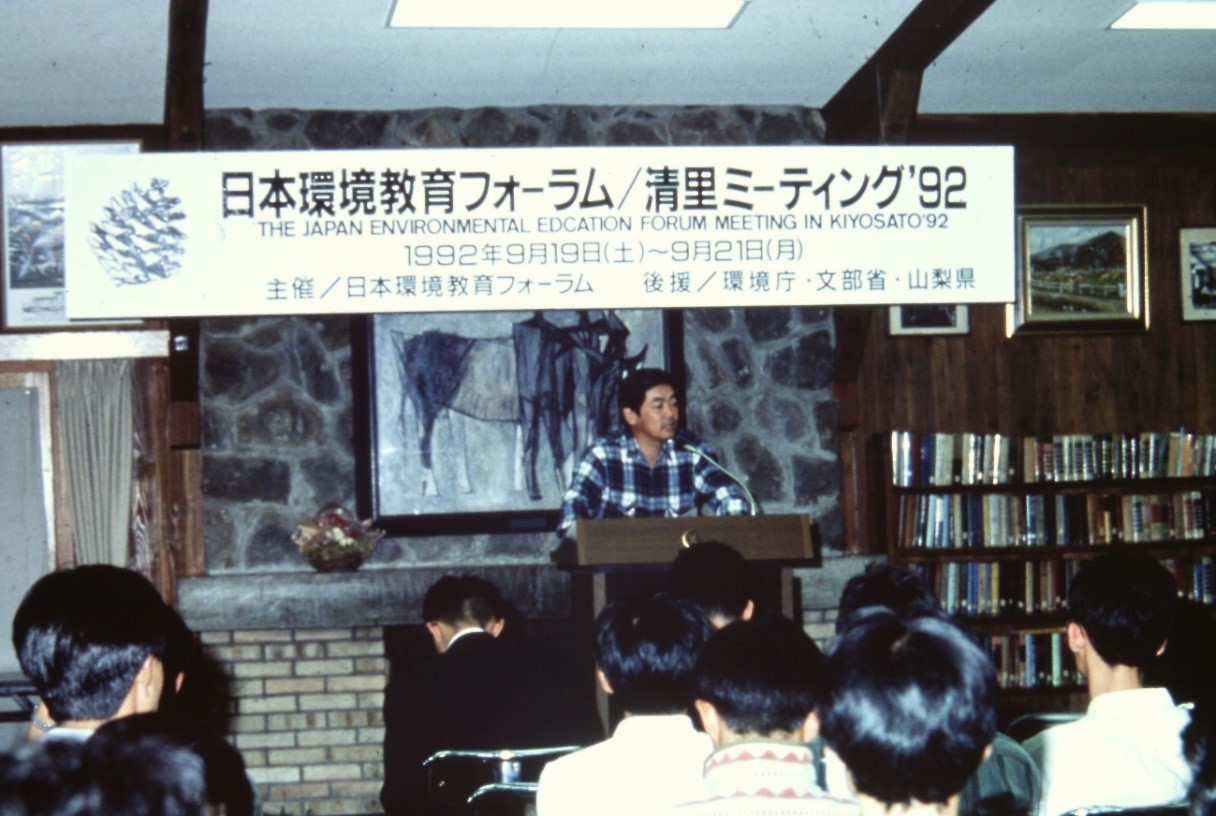

清里ミーティングで挨拶する筆者

新聞記者として環境問題に取り組み始めたのは1980年の12月でした。社会部記者として環境庁(当時)担当を命じられたのです。当時は公害報道が中心でしたので、ppmなんて良く分からないし、気が乗りませんでした。しかし、環境庁には自然保護局(当時)があって、そこに行くと山の話が楽しくできることを知ってから気分が変わりました。

当時は午後5時になると記者クラブで酒盛りが始まります。1、2時間飲んだあと、自然保護局に足を運び、そこでまた飲み直しです。北極点やチョモランマ遠征の話で盛り上がり、すっかり自然保護局の仲間のような気分になっていきました。そのうち他の部局にも顔を出し、酒を飲み続けるうちに、環境問題全般の記事が書けるようになりました。ここでも山と酒が役立ったのです。

80年代の後半になると徐々に地球環境問題が課題となってきました。しかし、政府をはじめ大学でもこの問題はなかなか手が付かなかった。大学にも研究者がいない。環境庁の担当者が外国での議論などを紹介してくれて、記者が多くを学ぶようになったのです。知り合いのビジネスマンに説明してもなかなか信じてもらえなかった。

ある時、新橋の居酒屋で一人静かに飲みながら、隣近所のテーブルで何が話されているか聞いてみました。すると、ほとんどが野球の話、次いで会社への不満、最後には皆さん自分が社長のなったような気分になって「わが社はだなぁ・・・」と演説を始める、といった具合で、何日通っても環境の「か」の字も出てきません。

それ以後、どうしたら読者の皆さんに環境問題、特に地球環境問題に興味を持ってもらえるのか真剣に考え始めました。何を書いても読んでもらえなかったら意味がありません。

その時、ふと考えたのです。今自分がしていることって、環境教育なのではないか、と。

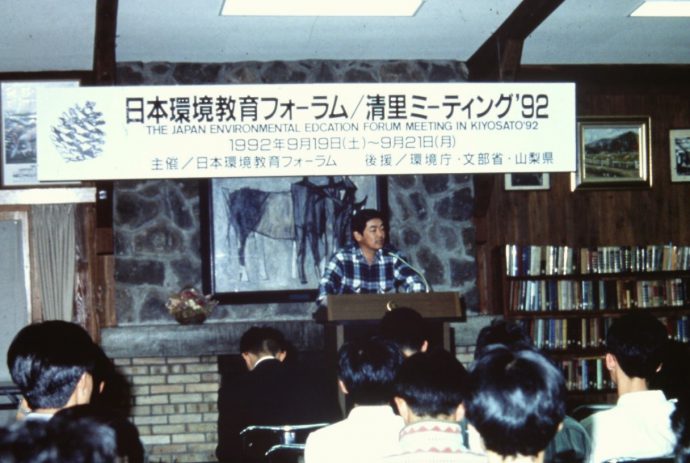

清里フォーラムを立ち上げたころの瀬田さん、川嶋さん、筆者

それからまた、環境教育の歴史や外国での事例、さらには日本における公害教育、自然保護教育などの流れも勉強しました。また、アメリカの環境ジャーナリスト協会にも入り、日本における環境ジャーナリストの会が必要だと思うようになりました。

そんな中で自然体験への重要性にも改めて気が付き、環境庁の瀬田さんを中心にキープ協会の川嶋さんと私の3人が集まり、全国の有志200人に手紙を送りました。「清里で集会をしよう、日本にも自然体験活動をもっと普及させよう」という内容でした。

87年9月に開かれた清里フォーラム(現:清里ミーティング)に97人の方が集まり、熱い議論が展開されました。これが今の日本環境教育フォーラムに発展していくことになります。

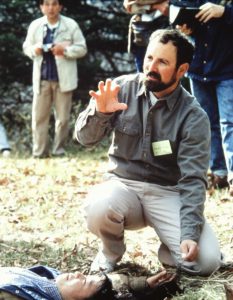

清里フォーラムでネイチャーゲームの実演するジョセフ・コーネルさん