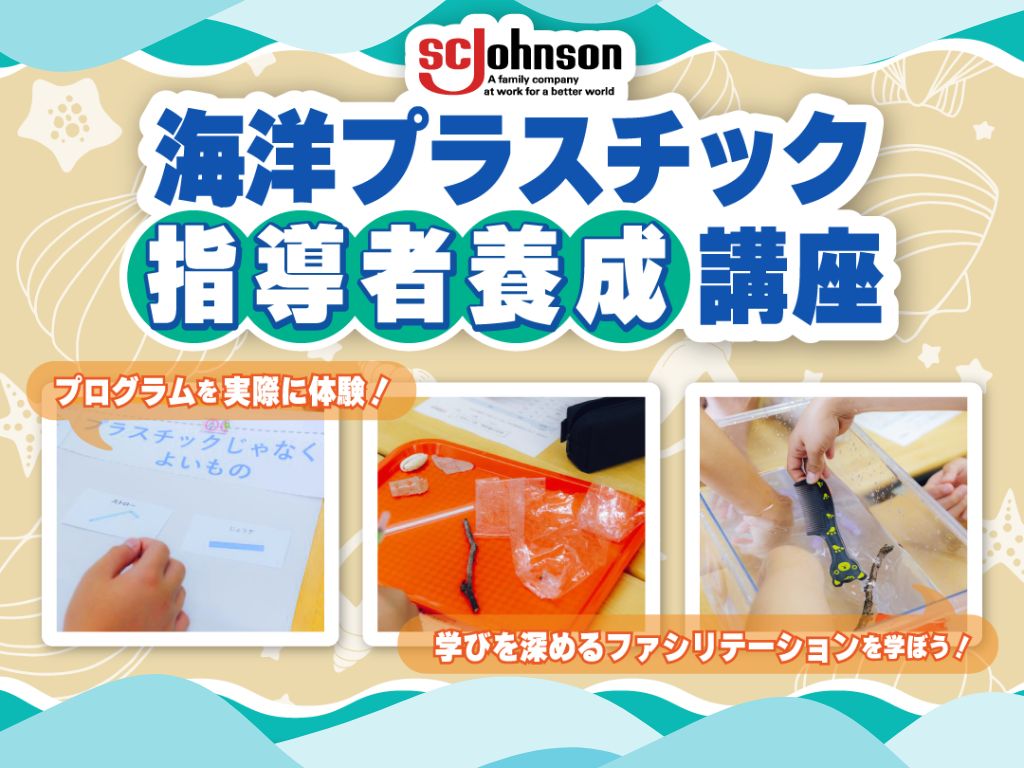

横浜市内で、海洋プラスチック問題をテーマにした探究プログラムを提供できるようになる指導者養成講座を開催します!

川沿いのごみ拾いやプログラムの体験を通して、実施のポイントや、子どもたちの思考を深めるファシリテーションについて学ぶことで、授業やイベントでプログラムを提供できるようになります。

※この事業はジョンソン株式会社のサポートを受けて実施します。

この講座で学べること

・海洋プラスチックの体験学習プログラム「海とプラスチックのおはなし」の実施方法

・海洋プラスチックに関するさまざまなデータ・図表

・街の中のプラスチックごみの実態

・子どもたちの思考力を拡げ、深めるための関わり方(ファシリテーション)

体験学習「うみとプラスチックのおはなし」

貝殻、木の枝、空き缶、プラスチック製品など、砂浜にはいろいろなものが流れ着きます。これらの漂着物はどうやって砂浜までやってきたのでしょうか?

このプログラムでは、実際に海岸に漂着するような海洋ごみやプラスチック片を使った実験を通して、海洋ごみが流れつく仕組みと、生きものたちに与える影響について考えます。

まずは砂浜に落ちていたいろいろなものを観察し、それが水に浮くのか、沈むのかを予想します。そして水の中に入れて検証してみることで、プラスチックが海の中のどのあたりに存在しているのか、それは生きものにどのような影響を与えそうかを考えてみます。

さらに、横浜市の海岸から集めてきたプラスチック片と砂が入ったビンの中から、プラスチック片だけを回収するチャレンジ。予想していたよりもたくさんのカケラが出てくることに子どもたちは驚き、小さなカケラになってしまっては回収が難しいということを実感します。

それなら、海に流れ出る前にできることは何だろう?子どもたちは、身の回りのものを「プラスチックの方がよいもの」「プラスチックじゃなくてよいもの」「こんなにプラスチックじゃなくてよいもの」に分類するワークを通して、身の回りにも削減できるプラスチックがあることに気づいていきます。

プラスチックがすべてダメという極端な思考に落とし込むのではなく、「プラスチックの方がよいものもあるけれど、変えられるものもある」という科学的な思考に結び付けることで、日常生活の中で環境問題について考え続けられる自立的な姿勢を育てます。

※本プログラムは、ELMSセンターのアプローチをもとにした探究型のプログラムで、横浜市資源循環局が作成した環境学習ガイドラインを参考にしています。

開催概要

| 日時 | 5/17(土)10:00-16:00 |

|---|---|

| 会場 | 【AM】横浜SUP俱楽部 【PM】横浜みなと博物館 プレゼンテーションルーム |

| 対象 | 横浜市の先生、環境教育指導者、高校生以上の学生 又は、修了後に横浜市で海洋プラスチックに関するイベントを開催できる方 |

| 定員 | 30名 |

| 費用 | 無料 |

| 留意 事項 |

・午前中に大岡川沿いのリバーサイドクリーン(ごみ拾い)を行い、実際の街のごみの状況について学ぶことができます(雨天時は午前中止)。 ・記録、報告用に授業中の様子を撮影させていただきます。 ※主に手元を撮影し顔や名札等個人が特定できないよう画像を処理します。 |

| 主催 協力 |

ジョンソン株式会社 公益社団法人日本環境教育フォーラム/ELMSセンター |

お問合せ

公益社団法人日本環境教育フォーラム

電話 : 03-5834-2897(平日 11:00~16:00)

E-mail: elms★jeef.or.jp(★を@に変換)

担当 : 鴨川、木村