文:高田 研(JEEF正会員)都留文科大学

学校をあげての改革

地球のこども前号(9、10月号)で、西村仁志さんがワークショップを「創り出されたシステムと生活世界の乖離を縫製し直す場」として捉えた、私の定義を紹介してくれました。それは大阪府立松原高校の1994年の総合学科開設現場からの帰結でした。多数の退学者を出す高等学校において、その崖っ縁に立つ高校生たちの生と、「知」の世界をもう一度つなぎ直す、教師たちの産みの苦しみの場でした。

私は今回紹介するA高校において2001年から2013年まで、11回の研究授業に関わりました。私が指導案を考えるのではなく、授業する学年集団の先生たちが幾度も放課後に研究会を開き、試行錯誤しながら作り上げたものです。

授業前夜の研究会は毎年深夜に及びました。2時間を2日間実施していた時期には指導案が1日目の深夜に作り変えられることは当たり前。他学年がカレーを作って差し入れてくれるのが慣例になっていました。学校をあげてワークショップに取り組んできたのです。私の役割は、この産みの苦しみに立ち会うまさに産婆だったと思います。

商業科から普通科へ

四国の平野部を流れる大河川の中流域。のどかな田園地帯に全校生230名ほどのA高等学校があります。もとは川沿いの産業を結ぶ要として発展した歴史を持つ町にあった県立の商業高校でした。地方の都市が元気だった時代には地元の三次産業を支える人材を育てる重要な役割を担い、現在も地元銀行や企業では数多くの卒業生が活躍しています。

高校は街の即戦力を育てるために、礼儀や規律を重んじて、就職率は高くそれが誇りでもありました。

しかし、日本の実業高校の多くが同じ運命を辿ったように、進学希望者の増加と生徒数の減少によって統廃合が進められようとします。高校はその存続をかけて普通科高校として1997年にリニューアルをし、かろうじて統合対象から外されます。けれども、それは進学校を測る偏差値の序列に組み込まれることでした。 当初は「進学」を旗印に掲げますが、高校は荒れ始めます。生徒の状態はそれまでの教師の叱咤と、厳しい校則の運用だけではどうしようもないところまで事態は悪化していきます。高校が「進学」を旗印に方針転換したことに対して、高校を支えてきた地元中学校や町教委までも冷ややかな反応でした。

2001年、A高校は町にある2つの中学校と連携し、進学から就職まで幅広いニーズの生徒を受け入れて、進路保障をすることに方向を大きく転換します。

同年に赴任したK教頭と教員は、当時を次のように語りました。

このような子には自分の気持ちを相手に表す事を、傍若無人に振る舞う子には人権の意識を育てる必要があった。(K教頭)

反発するか、目立つことでの表現しか出来なかった…。(当時の教員)

自分を語る言葉をもつこと ワークショップの導入

K教頭は、自分の内面を表現する言葉を生徒たちがもつ事、自己表現力をもつ事で、生徒たちが変わることを固く確信していました。そして学校改革の柱としてワークショップを取り入れることを校長に提案し、2001年8月、進学クラスの合宿にマザーアースエデュケーション代表の松木正を講師に呼び、松木はその教育力を見せつけます。

それまで、ワークショップをすこしかじった事のある教員によると、それは遊びのようなものであり、校長も、そんなにお金かけて役に立つのかと半信半疑でした。

しかし人間の気持ちを変えていく威力に圧倒され、自分のハードルを越えていく生徒の反応を見て、全員が納得しました。(K教頭)

それまで県内でワークショップといえば、人権教育のパッケージされたアクティビティのことを指していました。

『参加・体験型のワークショップを中・高で接続して学校行事や授業の中に定着させ〝信頼・勇気・希望〟をもった生徒集団の育成を図る』と教育研究の柱と位置づけ、学校の改革が始められます。校長は「知識を教え込むことに偏りがちな私たちにとって、主体的に学ぶワークショップの学習形態、とりわけ自主的に問題を解決するのを巧みに支援するファシリテーターの手法は、授業改革に多くの示唆を与えてくれる」と中高連携の研究報告書に記しています。

松木は主に「クラス開き合宿(※)」を通してコミュニケーションスキルを中心に指導。私は人権教育の研究授業において参加型学習のあり方を教師たちと模索しました。

私が担当した研究授業は2003年に始まり11年間続きました。(表1)

※クラス開き合宿

参加型の教育の基礎となるクラスの人間関係を築くために行われる合宿

表1 実施したワークショップ一覧

| 年度 | テーマ | 領域 |

| 2003 | 「差別と偏見」 〜中高生によるホームレス襲撃事件から学ぶ〜 | 社会 |

| 2004 | 「STOP!痴漢」大作戦 〜電車内の痴漢問題を君はどう考える〜 | 社会 |

| 2005 | 「仲間作り〜集団の一員として〜」 (ロールプレイ) | コミュニケーション |

| 2006 | 「コミュニケーションをきっかけとした関わりの中から,私を知り,他者を知る。」 | コミュニケーション |

| 2007 | “一社会人として日常生活を送るために 〜ネットカフェ難民・非正規雇用者の現状を通して〜” |

キャリア |

| 2008 | 職業と人権 〜みんながいきいきと働くために・バランスのとれた自己表現を身につける〜 | キャリア |

| 2009 | 水は誰のモノなのか? ○○川の水、湧き水などの水の問題を考える | 環境 |

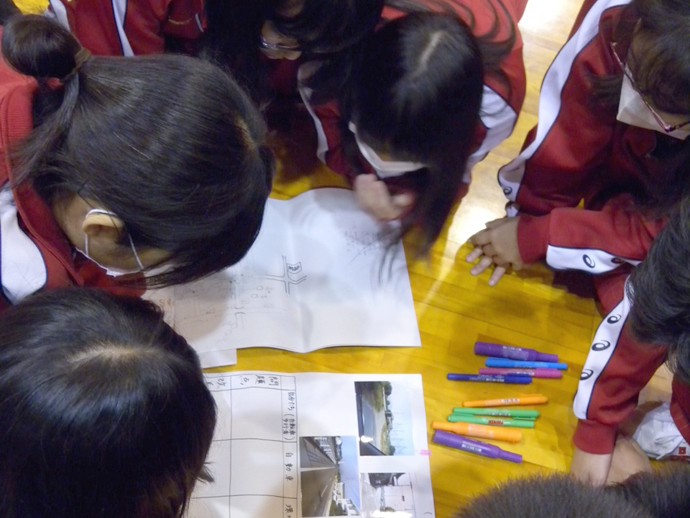

| 2010 | ふるさとがすき まちをあるき写真を撮り、句を詠み、地域のあり方を考える。 | 地域 |

| 2011 | 安全と人権 〜命を守るために 震災から学ぶこと〜 | 防災 |

| 2012 | ネットって「いいね!」 | メディア |

| 2013 | 命をまもるために、私たちができること | 安全 |

変わり始めた学校

目に見えて生徒指導の件数が減り、全体的に生徒指導が大変であった状況は改善されて行きました。しかし順風であったわけではありません。2002〜2005年には定員割れを起こし、2次募集で遠方の都市部から進学先のなかった低学力の生徒が来て、生徒指導が再びきびしい状態に戻った3年間となります。

しかし、悪い状況の中でその学年は結束し、いじめ的なことがおこるとすぐにワークショップで話し合いをするようになりました。中心メンバーが教務だったので、すぐに時間割変更をして事に当たったといいます。その学年が3年生のときには学年全体で人権問題としての「結婚」を取りあげてワークショップを行っています。

2005年に赴任してロールプレイの研究授業に学年で取り組んだ教師は、こんなことをやるんだと、その取り組みに驚嘆しました。そして自分なりに作り替え、研究授業は4時間でしたが、更に時間をかけて担任のクラスでロールプレイを取り組んだといいます。

お互いの話が聞けないという現実から始まって、話の聞き方とか、こういう風に聞いたら受け入れられている感じがするとか、無視されている様な感じがするとかを演じてみた。

最後にこんなクラスにしたいというところを作りました。そのときの紙は卒業式のとき、教室に貼って送り出しました。(担任教師)

2005年の合併で町が市となるまで、地元校を守るためにワークショップを支援して、町が学校に資金を出していました。県教委もこの取り組みを支えてきました。

ワークショップそのものが学校を変えたのではなく、一人一人の生徒の言葉を紡ぎだし、そこから学校を変えようとした職員の熱意が学校を変えたに違いありません。次の教員の言葉がそのことを語っています。

うちの学校には手を掛けられていない子が沢山来ます。リーダー的な存在になる子は上の学校に抜けていき、これまで集団の中でそんな経験も無く、怒られない様にうまく埋もれていた子や、放置されていた子、そんな生徒は自尊感情が無いというか、何をしたらいいかわからん子が多いです。

その子たちがうちの学校に来ると話を聞いてもらえるとか、最初に仲間作りのきっかけ(松木の指導するクラス開き合宿)をもらえ、ここに来たらちょっと頑張ると、人権劇をしたり、コンテスト、ボランティアなどに行ったりとか、いろんなチャンスが与えてもらえて自信を持ってくるのです。生徒はみんな良い顔をして卒業して行きますねえ。(教員)

近年は生徒数の減少で、現実には受け入れる生徒の幅がかなり広くなり、かつてのような「やんちゃ」な生徒は減りましたが「支援」を必要とする生徒への指導が課題となって来ているといいます。

ワークショップの研究授業は2013年度で終了しましたが、今は県下に散っていたA高校の教師たちが、それぞれの赴任先で新たに何を始めるのか、今後とも期待を持って見ております。

地球のこどもとは

『地球のこども』は日本環境教育フォーラム(JEEF)が会員の方向けに年6回発行している機関誌です。

私たち人間を含むあらゆる生命が「地球のこども」であるという想いから名づけました。本誌では、JEEFの活動報告を中心に、広く環境の分野で活躍される方のエッセイやインタビュー、自然学校、教育現場からのレポートや、海外の環境教育事情など、環境教育に関する幅広い情報を紹介しています。