今思うと、1990年代の日本環境教育フォーラムの活力は凄まじかった。毎週のように集まり、NPO設立から資金調達、活動内容の議論など侃々諤々(かんかんがくがく)の毎日だったような気がします。フォーラムは徐々に活動域が広まり、安定してくると、次に阿部治先生や川嶋さんたちが中心となり環境教育学会の立上げ、さらには川嶋さんや佐藤初雄さんらの奮闘で自然体験活動推進協議会(CONE)の設立などまさに日本の環境教育の中心的NPOとして存在感を示していきました。

そんな歴史を持つフォーラム(JEEF)ですが、愛知万博での活動をピークに徐々に仕事量が減ってきました。30年前には大学でも環境講座が少なかったし、企業も手探りの状況だったのでフォーラムのような羅針盤的役割が必要でしたが、大学や企業が環境に対応し始めると、徐々に存在感が薄れていくのは時代の流れかもしれません。

とはいっても、初めて清里で集まった時は「新しいものを創り出そう」という空気が充満していました。若者の活気がありました。自由に発想できました。今はその点が失われているのではないかと思います。私のような年寄りが会長を引き受けていること自体が古いのかもしれません。改めてフォーラムの体制を考えるべきかと思います。

日本初ともいえる企業(損保ジャパン)とNPO(JEEF)による「環境講座」に対し環境省から表彰される。左から関・損保ジャパン職員、阿部理事、大黒事務局長、若林さん、筆者、平野・損保ジャパン社長、瀬田さん、北村・損保ジャパン環境財団専務理事、藤さんら懐かしい顔が並ぶ。

そうした中で今、私は環境思想の研究に取り組んでいます。これは新聞記者時代からのテーマで、1993年にアメリカで長期取材をした時からかなり真剣に勉強してきました。環境問題を解決するためには、科学技術の発達や法律、経済の仕組みを変えることなどがありますが、どのように改良しても、人間自身がより贅沢に、わがままになれば、意味がなくなります。人間一人ひとりの意識が環境改善に向かわないと、エネルギーが半分で済む自動車ができても使う人が倍になればCO2は減りません。

そんなことを考え続け、やはり、新しいものの考え方、思想といったものが必要になるだろうという考えから環境思想、環境哲学といった分野に興味を持ちました。環境教育と環境思想は表裏一体です。

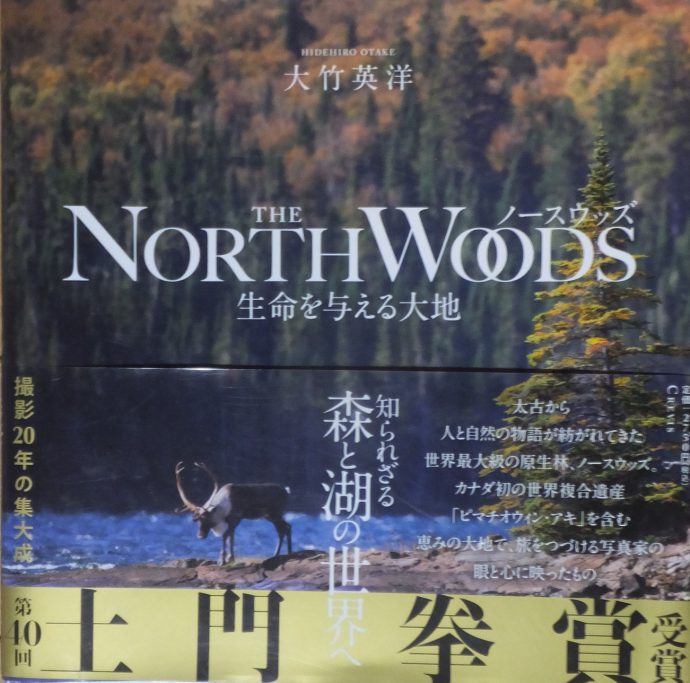

大竹さんの写真集

その成果がやっと昨年秋、青森大学東京キャンパスに設置した比較環境思想研究会という形で現れました。大きなテーマは「人と自然の関係を考える」です。昨年は北欧研究家の尾崎和彦さん、哲学者の加藤尚武さん、世界史の羽田正さんを講師に3回の勉強会を開きました。そして、今年は1月に写真家の大竹英洋さんを講師にした勉強会「ウィルダネスで生活して」です。来年度はさらに充実して講座を開設したいと考えています。